南京天光所中国第41次南极科学考察内陆昆仑站队员圆满完成科考任务凯旋

中国科学院南京天文光学技术研究所(以下简称:南京天光所)博士生陈超作为中国第41次南极科学考察内陆昆仑站队员,圆满完成各项科考任务,并于3月25日返程抵宁。

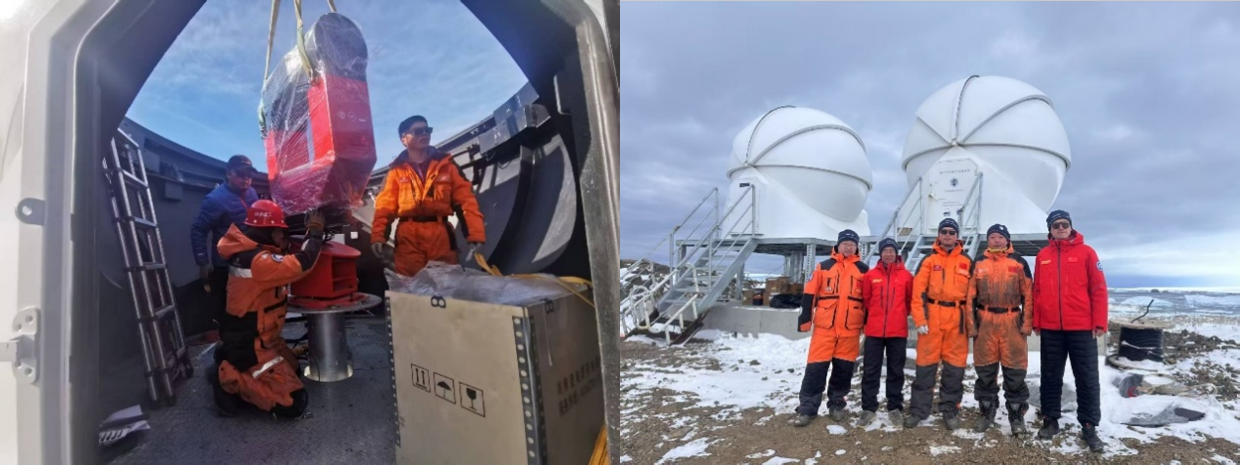

陈超参加的内陆昆仑站队于2024年12月16日从中山站出发,在1280公里的冰盖征途中,不畏暴风雪,抢修设备、维持作业,最终用了20天抵达海拔四千多米的南极之巅—昆仑站。在昆仑站的18天里,陈超与队友们克服了高海拔与严寒双重极端环境带来的种种身体不适,团结协作、一丝不苟,废寝忘食、争分夺秒,按计划顺利完成了昆仑站南极巡天望远镜(AST3-2)、我国首台近红外望远镜的维护升级、极端环境下望远镜关键技术实验以及天文设备能源舱和仪器舱的维护工作,将有效提升望远镜在下个观测周期的观测能力。撤离昆仑站返回中山站后,陈超等人又马不停蹄继续工作24天,完成了南极中山站的新建望远镜任务。目前昆仑站与中山站的各项设备均运行正常,只待极夜来临后开启新一轮的科学观测。

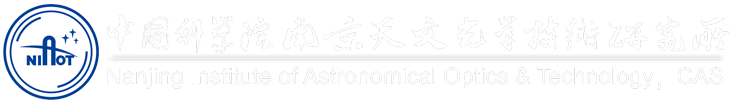

陈超在维护南极巡天望远镜(AST3-2)

陈超在升级近红外望远镜

为了此次南极天文科考任务,陈超及其所在的南京天光所南极天文技术团队进行了长期、大量的系统准备,包括陈超本人连续两年参加了高原特训,所有运往南极的设备也经过了严格的极寒测试,确保在极端条件下的稳定运行。

陈超在修复能源仓发电系统

科考队员在中山站进行新望远镜安装并合影(陈超,右图左三)

南京天光所作为南极天文的发起单位之一和参与内陆天文科考人数最多的单位,长期开展极端环境下的天文仪器研制关键技术攻关,并打造了一支素质高、技术好,能创新、敢吃苦的科研团队。他们以实际行动不断践行“爱国、求实、创新、拼搏”的南极精神,在专业领域深耕细作,研制了一系列天文设备。这些设备的运行,产生了一大批高质量的观测数据,有效支撑了天文相关领域的创新发展,取得了多个重要科技成果。

4月2日,座谈会现场

4月2日,南京天光所举行座谈会,热烈欢迎陈超凯旋。陈超详细介绍了此次参加南极科考的经历、任务完成情况以及今后工作展望。所领导向陈超表示了亲切的慰问,对南极天文技术团队又一次出色的完成任务表示高度肯定,并希望他们持续发扬南极精神,以国家战略需求为导向,为加快实现高水平科技自立自强、奋力建设科技强国作出新的更大贡献!