中国科学院学部成立七十周年专题 | LAMOST——大规模天文光谱巡天的开拓、创新与引领

在人类探索宇宙的漫漫征途上,天文观测技术与方法始终是认识未知的先锋。LAMOST,全称为“大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜”,建成后被冠名为“郭守敬望远镜”。

2009年,在新中国成立60周年的盛大庆典上,LAMOST作为60年来我国科技创新的成就与典范,亮相于《科学发展》游行方阵的大屏幕上,向世界宣告中国在天文观测领域的重大突破与成就。

在中国科学院学部成立70周年之际,回顾LAMOST在天文观测科学上高瞻远瞩的开拓、独一无二的望远镜方案、多项重要的关键技术创新、建成后占领大规模光谱巡天的高地、激发并引领了国际上更多大规模光谱巡天项目,是非常有意义的。

星空下的LAMOST。版权/杨铭森

前瞻布局,

大规模光谱巡天的开拓

天文光谱观测是天体物理研究获得天体的物理和化学信息的核心手段,对天文学研究重要性是不言而喻的。时任美国加州大学光学天文台台长Richard Ellis教授在LAMOST落成典礼致辞时指出:“光谱是天文研究中最重要的一个方面。有些人没有注意到过去的5年中许多成像巡天望远镜的开始投入使用,但是我们还是不断地意识到我们需要光谱信息才能深入研究天体。现在中国天文界在大视场光谱巡天方面占据了强有力的位置,足以让国际天文同行羡慕中国可以充分利用这些新的成像巡天观测结果。”

中国科学院院士崔向群。

早在1988年,我国天文学领军人王绶琯院士便以高瞻远瞩的战略眼光,纵观天文学发展全局,积极为中国天文学探寻突破口。他在《名家讲演录》“世纪之交话天文”中提到:光学天文光谱的物理信息含量如此丰富,它的“可测对象”迄今已发现的多达109光学目标,同时,它又是其他波段(X射线、红外、射电)的新发现赖以认证和“后随研究”的主要手段。王绶琯认为:近百年来天文光谱测量技术的效率一直很低,以至于迄今得到光谱测量的天文目标不过105,到跨世纪时期,X射线、红外、射电等波段要求光谱观测配合的目标数量将达几个106,天文研究进展所要求的光谱样本将会是106、107个乃至更多,人们比以往任何时候更加感到天文光谱测量已成为学科发展中的“瓶颈”问题。解决光谱测量的低效率,首先要解决能同时测量多个天文目标光谱的技术问题。彼时,美、英等国率先开展多光纤技术试验,试图通过多根光学纤维将望远镜视场上多个天体的图像引至同一光谱仪,实现同时观测,这一尝试为解决光谱测量效率问题带来了曙光。王绶琯敏锐地洞察到,大规模天文光学光谱观测将成为未来天文学发展的“主战场”,将可能增加一支盼望已久的劲旅——大规模天文光学光谱测量。

国际天文界数十年来,因大视场天文望远镜(施密特望远镜)口径做不大,分别在LAMOST提出之前和同期,采用像场改正镜增大常规望远镜的视场至2度(2dF巡天计划)和3度(SDSS巡天计划),取得同时观测400和600个天体光谱的技术突破,分别观测获得十万和百万量级天体的光谱。要实现更大规模天文光学光谱巡天,即千万量级甚至更大的大规模或超大规模的天体光谱巡天,还需攻克望远镜“大口径”与“大视场”兼备这一长期困扰国际天文界的难题。王绶琯意识到,“多目标光纤光谱仪”技术是中国天文学发展的巨大机遇,若能设计出满足要求的天文望远镜,将有望打破学科发展的瓶颈,使中国天文学在光谱巡天尽快走到国际前沿,在天体物理大样本研究领域站上国际高地。

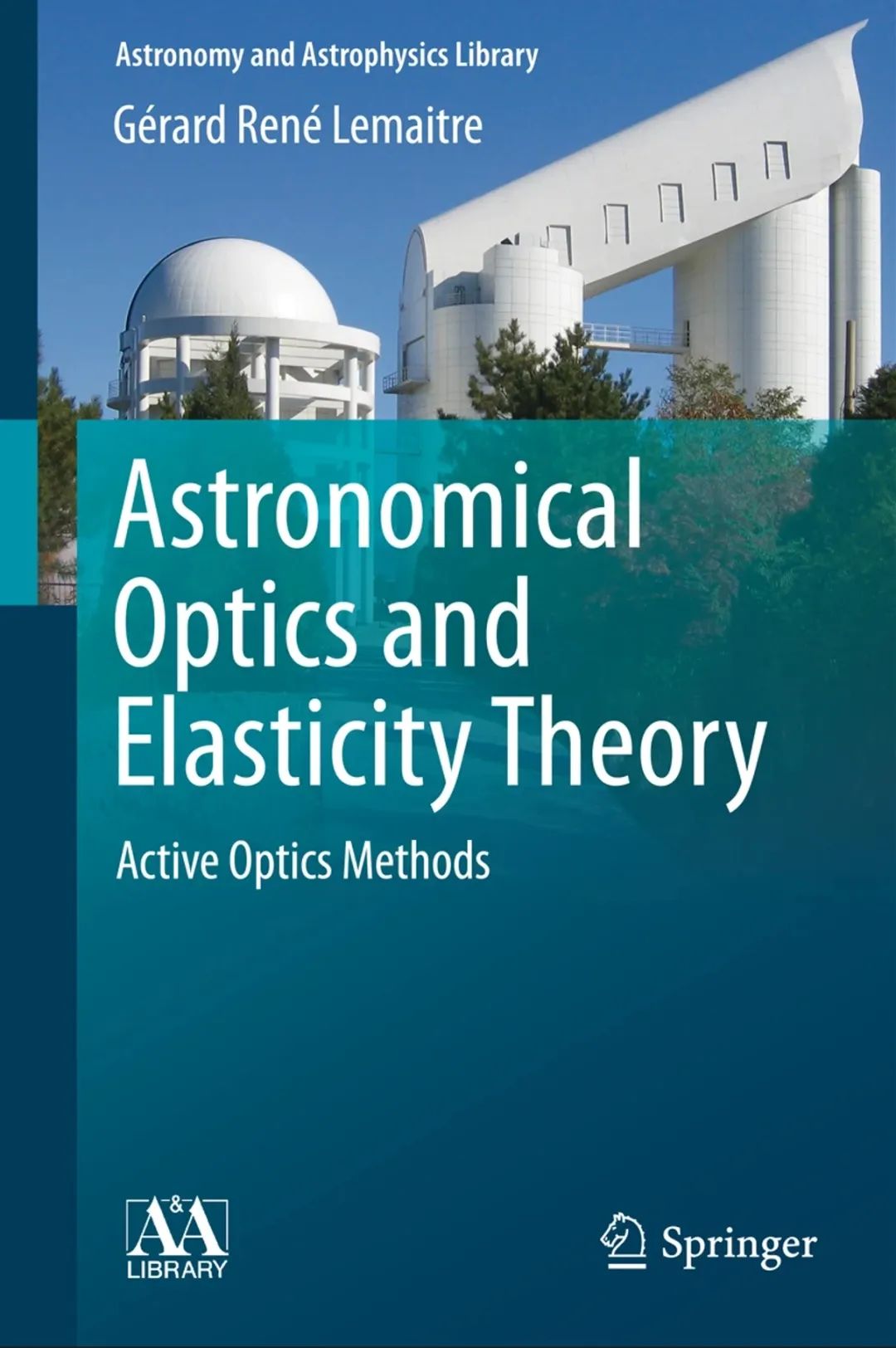

《天文光学与弹性理论:主动光学方法》封面采用了LAMOST照片。

概念创新,

突破大视场与大口径

兼备的望远镜瓶颈

在LAMOST项目作为九五国家重大科学工程立项后,王绶琯总结说:解决大口径与大视场难以兼得的难题,不是依靠设备规模扩张和技术难度的叠加,而需另辟蹊径,主要依靠设备原理和技术方法的创新。这是我国在目前的经济能力所能承受的前提下,和他人站在同一起跑线上进入竞赛的项目;这也是一场由天体物理学家和天文仪器专家配合的“双打”比赛,为了全局得分,每人每一步的攻、守、进、退都体现了相互接应。由天体物理学家王绶琯院士与天文光学和仪器专家苏定强院士携手出战,在研究过程中,他们紧密配合,经过反复探讨,“三易蓝图”,不断优化设计方案。

苏定强院士在1986年就提出了具有革命性意义的主动光学方法,即通过主动光学控制实现镜面曲面形状连续变化,构建成常规光学方法不可能实现的光学系统——主动变形镜光学系统。这与已经发展的主动光学方法仅用来克服重力变形和热变形,维持磨制好的固定的镜面形状和光学系统准直是不同的。主动变形镜光学系统可实时产生不同的镜面曲面面形,连续不断地改变光学系统的参数,实现常规光学方法不能实现的光学系统,由此发展和开辟了主动光学的新方向,可产生望远镜的新类型。苏定强将这一创新首先应用在LAMOST上,被王绶琯称为“画龙点睛之笔”,解决了大视场施密特望远镜口径做不大的难题。该思想不仅是LAMOST的核心创新,也是我国另一个国家重大科学工程——500米口径球面射电望远镜(FAST-天眼)的核心技术创新思想。可见,这一创新使我国两个天文的国家大科学装置在世界上独树一帜!

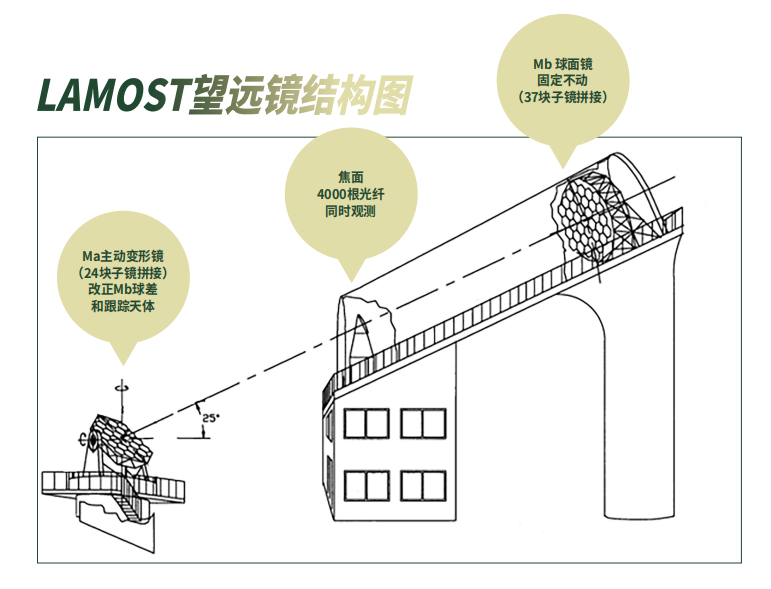

因王绶琯与苏定强的“双打获胜”,LAMOST的光学系统被我们称为“王-苏主动反射施密特系统”。其望远镜镜筒(焦面和球面镜)固定在正南北方向,由主动变形镜实现Mb的球差改正和天体的跟踪。LAMOST配备口径为5.7米×4.4米的主动变形镜Ma(由24块主动变形子镜拼接而成),和口径6.7米×6.1米的球面镜Mb(由37块子镜拼接而成);在观测过程中,拥有5°的超大视场(线直径1.75米——世界最大焦面);配备4000根光纤,可同时对4000个天体进行观测,观测天区覆盖赤纬-10°到+90°的广阔区域。

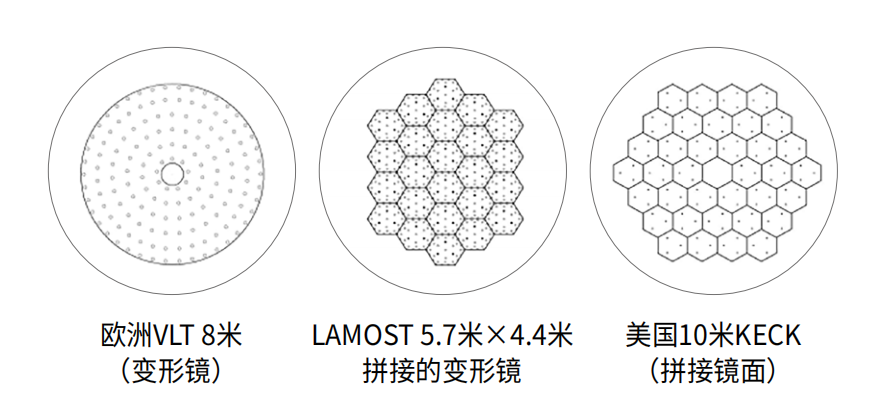

走前人没有走过的路:采用变形+拼接的主动光学技术。

这种前所未有的设计,使LAMOST成为一种新类型望远镜,吸引了众多国际著名天文光学专家的高度关注与赞誉。主动光学先驱、法国马赛大学/天文台教授Gerard Lemaitre对LAMOST推崇备至,将其照片用作专著封面,并在书中给予诸多高度评价,在给LAMOST落成典礼的贺信中说:“对天文光学来说,最不寻常的是建造LAMOST这样的大口径望远镜,没有从任何典型的小望远镜那里获益,因为这种类型的望远镜是不存在的。”主动光学先驱、欧洲南方天文台天文光学望远镜专家Raymond Wilson给LAMOST落成典礼的贺信中指出:“实现大口径大视场望远镜的唯一途径是采用反射施密特,但是没有人敢走反射施密特这样一个技术上十分困难的途径,直到中国南京的光学专家提出LAMOST”,他称赞LAMOST是主动光学最先进、最具雄心的成就。美国国立天文台首任台长、亚利桑那大学光学科学中心创始人Aden Meinel教授称LAMOST是“创新的新概念的望远镜”,将LAMOST的照片作为他的计算机屏幕画面。加州大学光学天文台台长Sandy Faber教授说“LAMOST的光学系统是非常聪明的设计”。

大胆决策,

抢占10年科学

和技术发展先机

LAMOST由5位建议人(王绶琯、苏定强、褚耀泉、崔向群、王亚男)正式提出是在1994年,我国的光学天文台选址工作刚刚开始,要选到合适的台址还需要长期的选址工作,考虑到LAMOST的大规模光谱巡天科学思想有可能使中国天文学在这一方面尽快走到前沿,以及在国际上独创的实现大规模光谱巡天的望远镜方案是国际上还没有的,改革开放后中国的大科学装置不能都是跟着走的,抢时间建造世界光谱巡天最强的观测设备最重要并最迫切,周光召院长和院党组高瞻远瞩大胆决策,决定“用台址换发展时间抢十年先机”,将LAMOST先定在现有光学天文台台址——兴隆观测基地,并做好今后有好的台址可以“搬家”的准备,开始大力推动LAMOST立项和建设。

国家天文台河北兴隆观测基地。版权/杨铭森

王绶琯给本文作者的信中说:“当时台址选在兴隆是在seeing(作者注:大气宁静度)不够好和拖延建设时间‘两害相衡取其轻’的考虑下作出决定的……所以曾建议在研制LAMOST的同时进行为下一步的发展选址,包括继续新疆的选址……原先的设想是分两步走,第一步在兴隆,着重在考验和完善仪器和尽快拿下第一轮研究成果,以实绩取得承认(自己承认,同行承认)。第二步在seeing合适的台址上建口径(作者注:指通光口径)为6米(焦距24米)的LAMOST系统。”

在院党组的大力支持和坚强领导下,经过LAMOST总经理苏洪钧、赵永恒,项目科学家褚耀泉,项目总工程师崔向群等工程指挥部成员,带领项目全体科技人员十多年的奋力拼搏,LAMOST在2008年建成,2009年通过国家验收,2012年开始正式光谱巡天。在兴隆观测基地有限的观测条件下,至今获得超过2800万的天体光谱,不仅将我国银河系和恒星天文学推向国际前沿,产出了位居世界光学望远镜项目科学产出第三的成果,还发展了大口径光学望远镜的关键技术,特别是发展和推进了其中的主动光学技术、拼接镜面技术、大口径镜面磨制技术,使我国具有了建造大型光学望远镜的能力。另外特别重要的是,发展了数千根以上的光纤可以同时观测天体光谱的能力,发明了独特的光纤精密定位方法,以及多目标光纤光谱仪,为10米以上口径、数万光纤可以同时观测天体光谱的超大规模光谱巡天奠定了技术基础。

2023年8月,香港大学空间实验室主任、原英澳天文台2DF光谱巡天项目天文学家Quentin Parker教授撰文:“我们谈论大天区面积多目标光纤光谱望远镜(LAMOST),惊人的多目标光谱系统和独特的大视场施密特全反射望远镜,这在当时(作者注:1994年剑桥的国际会议上)还只是一个概念,但现在(作者注:2023年)已经在北部天空中拍摄了超过2300万恒星的光谱!在天文学的历史上还没有取得过如此重大的成就。当时西方许多人对此嗤之以鼻,但就像中国的许多事情一样,事实证明他们错了。”

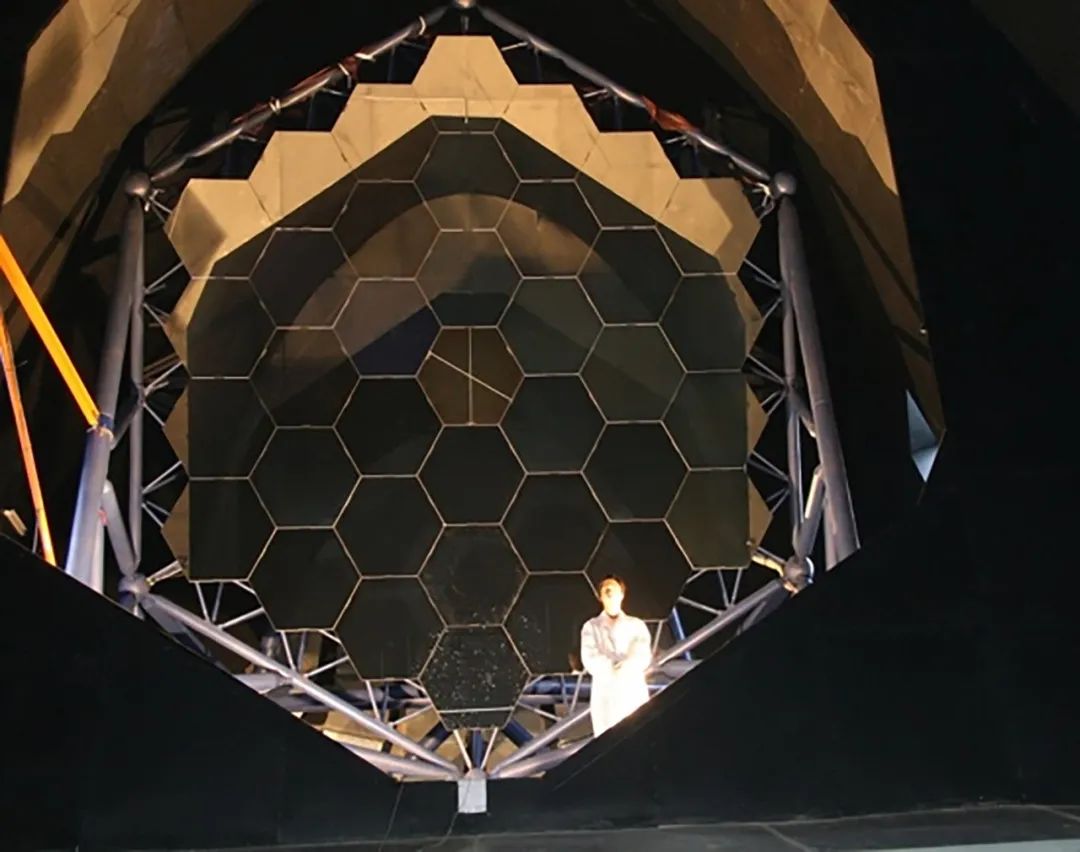

主动变形镜Ma: 5.72米 ×4.4米(上);主镜Mb: 6.67米×6.05米(下);做前人没有做过的事:在同一光学系统中用两块拼接镜面。来源/李国平

攻坚克难,

突破国际前沿新技术挑战

LAMOST的研制过程充满了艰难险阻,面临着一系列国际上从未有过先例的世界级技术挑战,以及众多国际国内均尚无经验可循的关键新技术难题。但LAMOST项目科研团队迎难而上,凭借顽强的毅力、卓越的智慧和紧密团结合作,实现了多项重大技术创新。

| 首创“活的”光学系统:

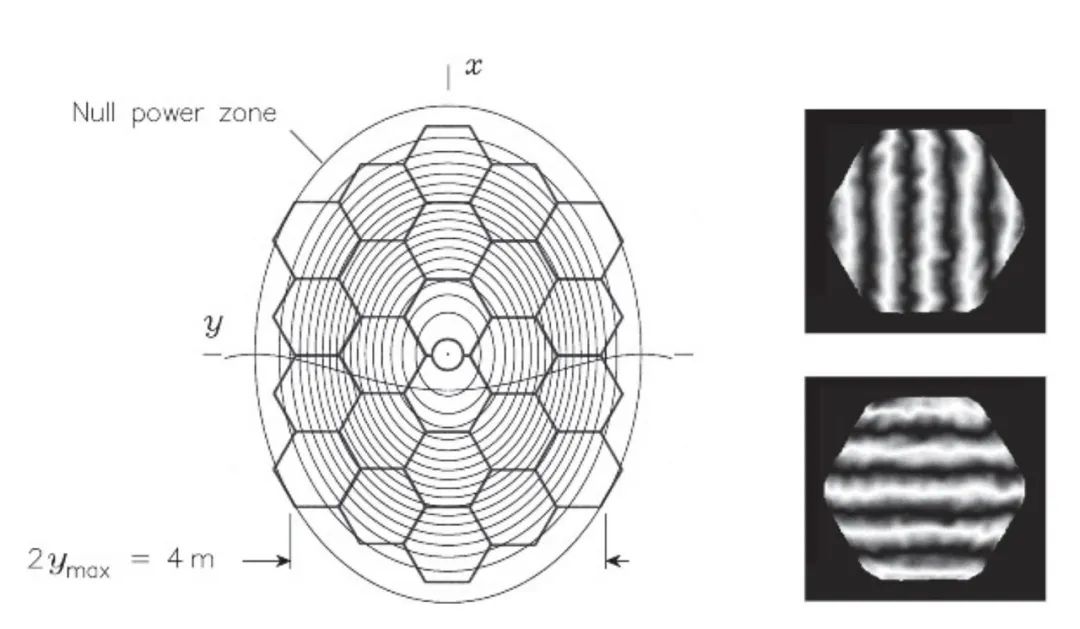

构建了“活的”连续变化曲面形状的主动变形镜光学系统,该系统突破了常规光学系统和常规主动光学的限制。通过主动光学控制,实现面形精度约20纳米(相当于250千米直径范围不平度仅1毫米)的超高精度,实现最大口径的大视场望远镜,为大规模光谱巡天奠定了坚实基础。

左图:LAMOST曲率变化的主动变形镜,LAMOST望远镜拼接式主镜及其最大椭圆率等值线图——对应于天区赤纬δ=90°的平面基准。右图:自准直测试中正交双通路的氦氖激光波前图呈现最边缘受应力镜片对的形变状态。来源/Gerard R. Lemaitre,《Astronomical Optics and Elasticity Theory》,Springer,2009

| 将主动光学技术发展到新的前沿:

大胆采用变形+拼接的全新模式;在同一光学系统中同时运用两块大拼接镜面:主动变形镜Ma尺寸为5.72米×4.4米,球面镜Mb尺寸为6.67米×6.05米。这一创举在世界天文望远镜制造领域独占鳌头。

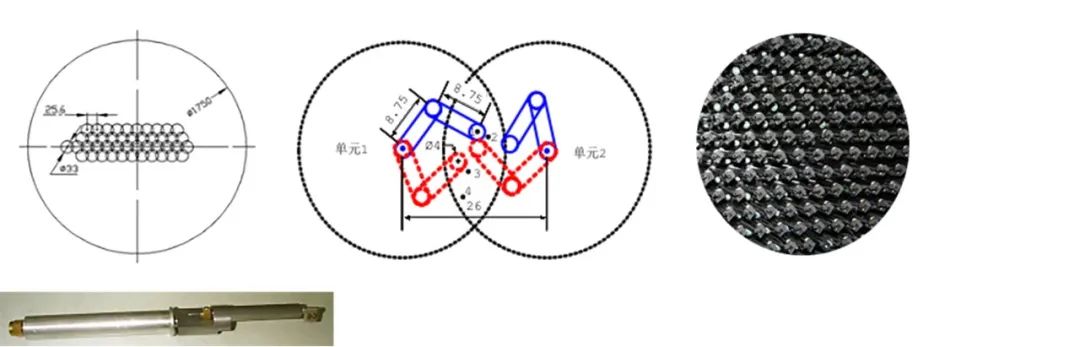

| 突破数千根和更多光纤的快速精密定位技术:

发明了分小区并行可控双回转机械手光纤定位新方法,成功实现4000根光纤的快速高精度定位。定位精度高于40微米,定位时间控制在10分钟之内,远超当时数百根光纤定位的方法,使望远镜可用光纤数提升一个数量级,该技术目前已被多个LAMOST之后的国际大型光谱巡天项目DESI、PFS、SDSS-V,以及国内的光谱巡天项目MUST所采用。

数千根及以上光纤快速高精度定位。来源/褚家如

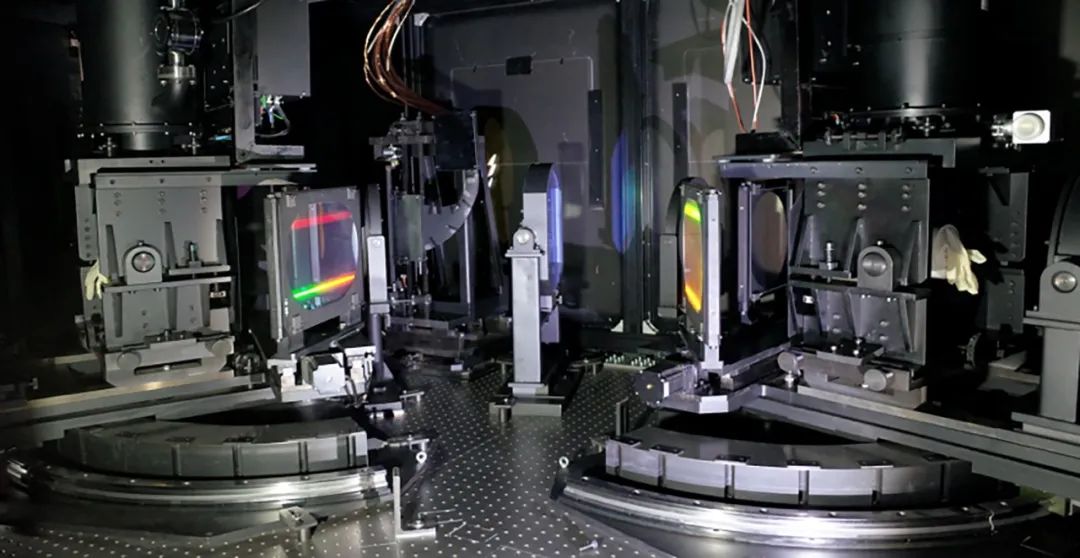

| 建成规模最大的光谱仪集群:

涵盖16台中/低色散多目标光纤光谱仪和32台4K×4KCCD相机,具备低分辨率(工作波段370nm-900nm,光谱分辨率1000-2000)和中分辨率(工作波段495nm-535nm、630nm-680nm,光谱分辨率7500)两种观测模式,能够满足不同科研需求。

LAMOST的光谱仪。来源/朱永田

| 最大规模的天体光谱数据处理:

LAMOST作为世界最大规模光谱巡天平台,其数据处理达到国际先进水平,在视场面积全球最大且面临银盘密集星场星光相互污染的复杂情况下,减天光及波长定标精度处于国际领先地位,为天文学研究提供了高质量的数据支持。为开展银河系研究提供了系统的、完备的、具有传承价值的海量光谱样本。

LAMOST的工程规模相当于一架7.8米口径的望远镜,从技术创新来看,LAMOST与世界上典型的8-10米级望远镜——美国的凯克(KECK)望远镜,欧洲的VLT望远镜相比毫不逊色,甚至在主动光学技术、多目标光纤定位技术和数量、光谱仪和CCD相机规模等方面有显著优势,是我国高技术集成的杰出代表。其发展的多项大望远镜新技术,如镜面曲面不断变化的主动变形镜光学系统、既拼接又变形的大口径变形镜面拼接技术、多目标光纤精密定位等多项技术均为国际独创;还有多项技术达到国际先进水平,并实现国内率先突破。这些技术成果极大地推动了我国天文望远镜研制水平迈向国际前沿,为我国未来开展30米级及更大口径望远镜的研制奠定了坚实的技术基础。国际著名天文光学专家Ray Wilson写信提到:“我对LAMOST有非常高的评价……LAMOST的成功,不但将是中国科技的胜利,也将是整个国际天文界的胜利,LAMOST包括了最先进的现代望远镜技术的每一个方面……应该祝贺中国支持了这样一个伟大的技术,以及鼓励和成长了这样一只杰出的光学队伍,他们实现了LAMOST,并将中国的望远镜技术推进到世界最高水平的前沿。”

卓越成就,

引领国际大规模

光谱巡天潮流

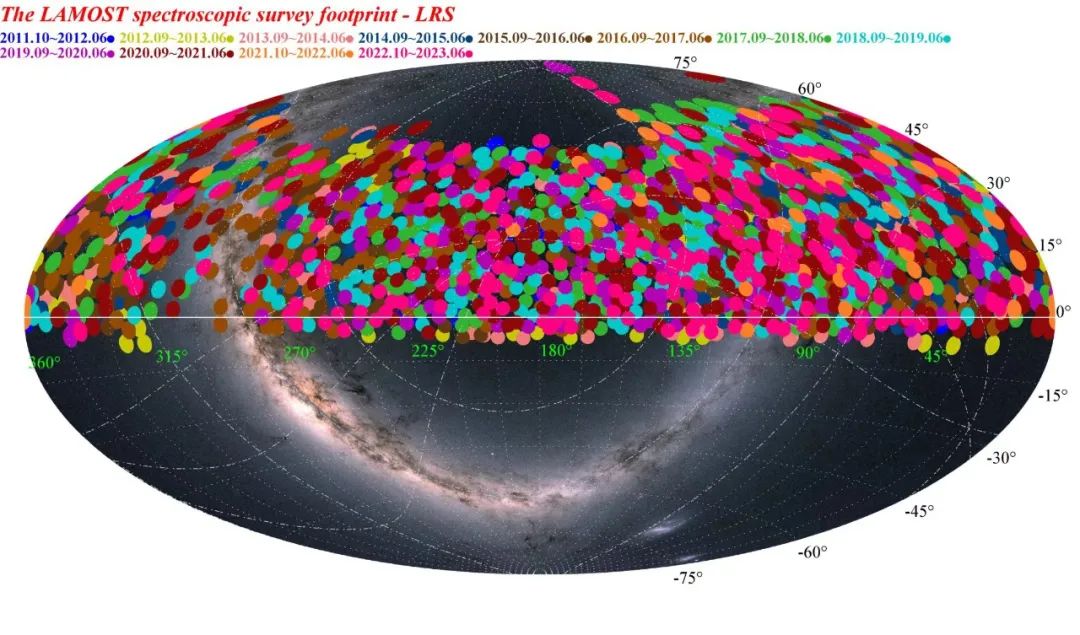

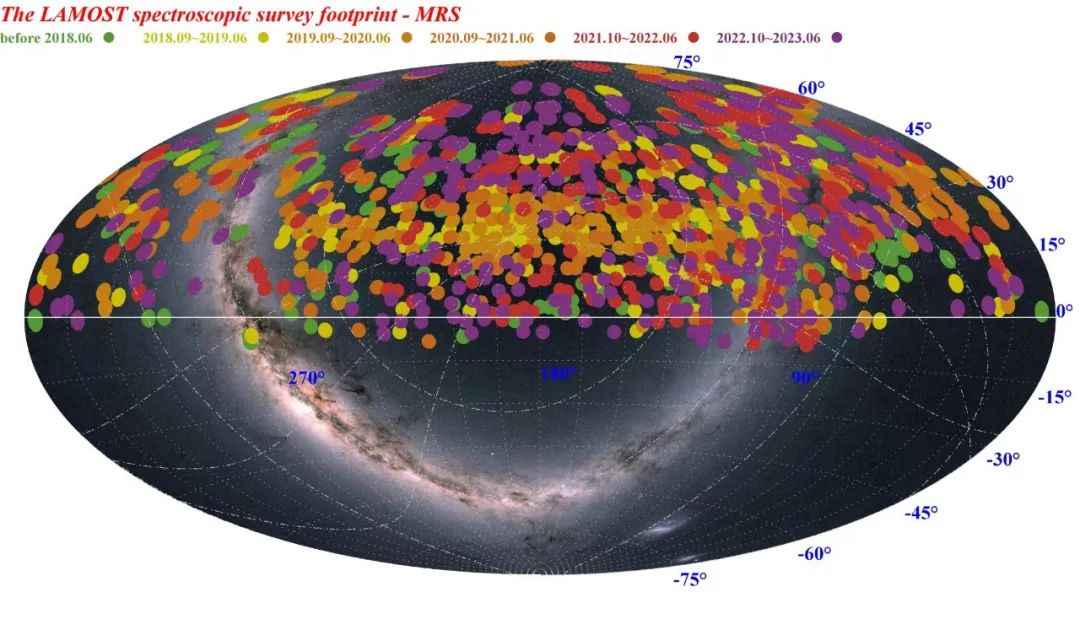

LAMOST投入运行后,取得了一系列令人瞩目的科学和技术成就,在国际天文领域占据了重要地位。截至2024年3月发布的DR11数据集,在2011年9月至2024年6月的观测期间,LAMOST共获取28078375条光谱,率先迈入千万量级天体光谱观测时代,在国际大规模光谱巡天领域保持领先优势超过10年。

在科学研究成果方面,LAMOST取得一系列瞩目成就。其在银河系结构、恒星物理和特殊天体搜寻等天文前沿领域不断取得突破性进展,在国际顶级学术期刊《自然》上发表文章6篇,在《自然》子刊上发表17篇,在《科学》上发表1篇。2022年以来,在全球正在运行的10个口径六米及以上的中大型望远镜项目(有的是2-4架望远镜)科学产出排名中可知,LAMOST的科学产出已经超过世界上任何单架8-10米望远镜。LAMOST的数据资源受到国际天文学界的广泛关注和高度认可,外国天文学家用其数据发表的文章占比已超过44%,国际国内236所大学和研究机构的1707位用户运用LAMOST的光谱数据开展科研工作。

LAMOST低色散光谱巡天。(截至2024年3月DR11数据)

LAMOST中色散光谱巡天。(截至2024年3月DR11数据)来源/罗阿里、袁海龙

LAMOST的成功激发了一批国际国内的光谱巡天项目:DESI(美国,5000根光纤,4米Mayall望远镜,已开始巡天)、PFS(日本,2400根光纤,8米SUBARU望远镜,即将开始巡天)、SDSS-V(美国,2000根光纤,已巡天),4MOST(欧洲,2000根光纤,4米VISTA望远镜)、WEAVE(英国,1000根光纤,4米WHT望远镜)、MUST(中国,7000根光纤,6.5米望远镜)、WST(欧洲,2万根光纤,12米望远镜,预研)、ESST(中国,2万-3万根光纤,12米望远镜,预研)。

LAMOST的成功凝聚了众多科学家和领导的心血与支持。我国光学界领导人王大珩先生将2.16米望远镜和LAMOST列为中国光学和光学工程领域的6项重要成就之一;周光召院长和院党组英明果断决策,以台址换时间,为中国天文学争取了宝贵的发展先机,并在给LAMOST落成的贺信中赞誉LAMOST的建成是中国人民勇攀世界科技高峰的又一例证;路甬祥院长多次鼓励项目科研团队勇于创新,不畏风险,努力攻克LAMOST的世界级技术挑战;白春礼院长在LAMOST竣工验收时,高度评价其为中国科学院科技创新的典范,充分肯定了项目在技术创新、人才培养和推动我国天文事业发展等方面的重要意义。

继往开来,

持续引领光谱巡天,

助力科技强国建设

LAMOST是中国科学家科技创新智慧的璀璨结晶,更是我国在天文大设备领域实现从跟跑到领跑的标志性成果。它的成功运行与丰硕成果,有力地彰显了中国在天文科研设施领域的强大实力和卓越贡献,预示着中国将在未来更加广阔的宇宙探索征程中发挥愈发重要的作用。目前LAMOST中国科技大学光纤定位技术团队已经将光纤定位单元发展到更小的尺寸,可以将LAMOST的光纤数增加至万根以上。LAMOST南京天文光学技术研究所团队已经预研2-3万根光纤同时观测天体光谱的12米口径超大规模光谱巡天望远镜ESST,希望开展超大规模光谱巡天,获得上亿天体的光谱,研究更广更深远的天体的物理化学性质,使我国再次站上光谱巡天科学技术高地。

探索浩瀚宇宙,人类永恒之追觅,光谱解析天体,溯源演化以知今。作为国家级大科学装置,LAMOST以锐意进取的创新精神和世界级的技术标准,开创了数千以上大规模光谱观测的新时代,持续拓展着人类认知宇宙的边界,为解开宇宙奥秘提供了源源不断的科学动力。在当前科技创新的关键时期,充分发挥我国在天文光谱巡天领域的优势,继续引领大规模光谱巡天研究,是推动我国天文学科发展、实现科技强国目标的重要举措。

鸟瞰LAMOST。来源/王丹

国际天文界已达成共识,大规模光谱巡天是当代天体物理学最重要的前沿领域。LAMOST的成功实践,不仅为我国天文学研究提供了强大的技术支撑和丰富的数据资源,还为全球天文界开展相关研究提供了重要的借鉴和参考。从过去的百光纤单元级光谱观测,到LAMOST实现的千光纤单元级观测,并逐步迈向万光纤单元级,LAMOST开拓了极大光谱巡天之路。中国将依托LAMOST积累的技术和观测运行优势,在天文光谱巡天领域持续深耕,不断取得新的突破。LAMOST近期升级的8000根光纤,以及随后升级到上万,和下一步望远镜口径更大、光纤更多的计划,将使中国持续站在世界光谱巡天的科学高地,为人类探索宇宙、推动天文学科发展作出更大的贡献,向着科技强国的宏伟目标奋勇前行。

—— 本文选自《中国国家天文》2025年第7期

作者简介

崔向群,天文光学专家,中国科学院院士,第三世界科学院院士,中国科学院南京天文光学技术研究所研究员,国家重大科学工程LAMOST(郭守敬望远镜)项目总工程师,从事大型天文光学望远镜及技术发展和研究。

原文链接:中国科学院学部成立七十周年专题 | LAMOST——大规模天文光谱巡天的开拓、创新与引领