南京天光所成功举办“走近国科大——第十二届天文技术与方法”大学生夏令营

2025年7月22日至25日,中国科学院南京天文光学技术研究所(以下简称“南京天光所”)举办了“走近国科大——第十二届天文技术与方法”大学生夏令营活动。经过遴选,来自同济大学、中南大学、南京理工大学、南昌大学、郑州大学、武汉理工大学等全国三十余所高校的45名优秀大三本科生齐聚南京,参与线下活动。本届夏令营同步进行线上直播,累计吸引逾1500人次观看。

夏令营合影

7月22日报到当天,人事教育处副处长王岚为营员们介绍了研究所概况和研究生培养情况。随后,营员们进行了自我介绍并参观了研究所板仓园区陈列室,深入了解南京天光所的发展历程与重要科技成果。

王岚副处长介绍研究生培养情况

营员参观研究所板仓园区陈列室

7月23日,开营仪式在研究所麒麟园区举行。国科大南京学院副院长、南京天光所副所长胡中文研究员在仪式上致辞,向来自全国各地的营员们表示热烈欢迎。他勉励大家珍惜此次学习实践机会,积极了解学术前沿,拓展跨学科视野,培育科研素养,度过一段精彩充实的时光。随后,中南大学卢成杰同学代表全体营员发言,衷心感谢南京天光所搭建的宝贵平台,承诺在营期间将遵守纪律、认真学习,积极参与各项活动,并预祝夏令营圆满成功。仪式最后,胡中文副所长向营员代表授予了营旗。

胡中文副所长开营致辞

营员代表卢成杰发言

授旗仪式

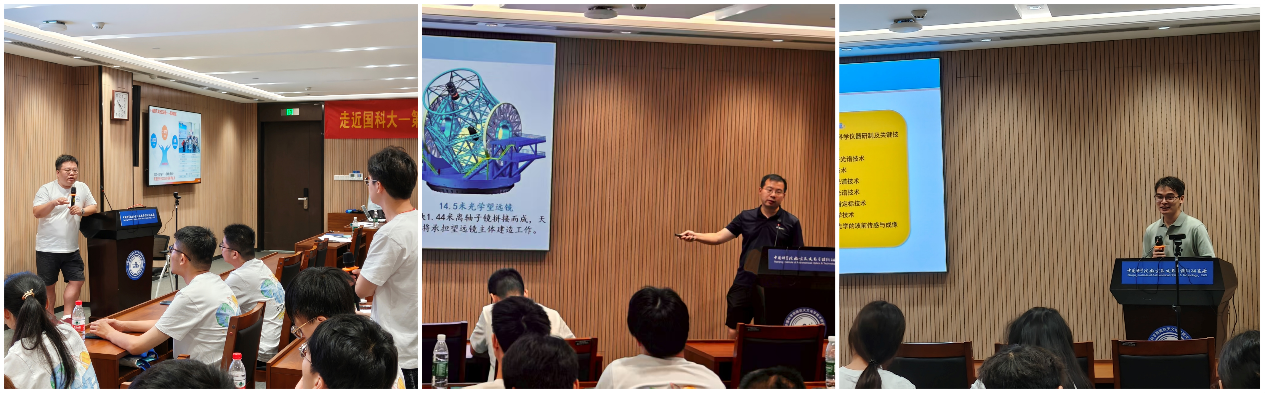

夏令营期间,研究所精心安排了七场高水平学术报告。崔向群院士作了题为“人类理解宇宙的工具——天文望远镜”的特邀报告,系统梳理了望远镜的发展脉络与未来趋势,重点剖析了全球大型望远镜的新技术与新方法,并详细介绍了我国LAMOST、FAST等天文仪器的突破性成就,展望了国产天文仪器的未来发展,殷切期盼更多学子投身天文事业。南京天光所所长宫雪非研究员以“南极天文与南极科考”为题,回顾了中国南极考察壮举,展示了我国在南极天文领域的研究成果,并以其亲身科考经历,生动描绘了南极队员的工作与生活图景,带领营员完成了一次难忘的“南极之旅”。何晋平研究员在“天文光谱芯片”报告中,介绍了该芯片的研制背景、科学意义及广阔应用前景,鼓励学子们投身这一充满挑战的领域。窦江培研究员的报告“空间超高对比度成像技术与太阳系外行星探测研究”,深入解读了系外行星探测技术方法及相关科研项目。王靓研究员的“天文光谱漫谈”,全面介绍了光谱学的发展历程及其在天文研究中的关键作用。杨光研究员通过“超轻薄膜望远镜:重塑天文观测的未来”,展望了超轻薄望远镜的特性与应用前景。杜福嘉高级工程师从工程应用视角,在“天文望远镜的精密控制”报告中详解介绍了望远镜控制系统的原理与核心工作。这一系列精彩纷呈的报告,不仅拓宽了营员们的前沿科技视野,更有效激发了他们的创新活力。

崔向群院士作特邀报告

宫雪非所长作报告

学术报告

在交流分享环节,南极望远镜项目组李正阳研究员、大口径光学技术项目组李博研究员、天文光谱项目组季杭馨研究员分别与营员们分享了各自研究领域的工作进展与科研心得,进一步点燃了同学们的科研热情。

项目组交流分享会

在科研实践环节,营员们参观了国科大南京学院,切身感受其优越的学习生活环境;走进研究所多个专业实验室,深入了解认识了南京天光所研发的相关天文仪器与技术;参观了紫金山天文台(国立紫金山天文台旧址),加深了对天文学科的兴趣;在研究生交流分享会上,研究生教育主管黄庭威老师、在读研究生陈超、丛迦南、范鹏旭与营员们就专业选择、报考就业、学习生活等话题进行了深入交流;夜间观测活动中,营员们独立操作了小型望远镜,领略到了宇宙星空的壮丽;参观古生物博物馆、游览老门东等活动,都让营员们增添了对南京这座历史文化名城的喜爱。

研究生交流会

参观实践

7月25日下午,夏令营闭营仪式如期举行,南京天光所党委书记袁祥岩、副所长胡中文出席仪式。袁祥岩书记在闭营仪式上致辞,她希望此次夏令营经历能在每位同学心中播下“博学笃志、格物明德”的信念种子,祝愿大家未来成长为新时代高水平人才,并期待在国科大南京学院和南京天光所与大家重逢。随后,副所长胡中文为全体营员颁发了结业证书并合影留念。贵州师范大学刘玉佳同学作为营员代表发言,分享了在营期间的丰厚收获与感悟,由衷感谢南京天光所提供的宝贵学习实践机会,表达了未来投身天文研究、为国家科研事业贡献力量的强烈愿望。

袁祥岩书记结营致辞

营员代表刘玉佳发言

袁祥岩书记、胡中文副所长与结业营员合影

十二载弦歌不辍,“走近国科大——天文技术与方法”大学生夏令营已成为南京天光所精心培育的品牌活动。自2014年首届启航至今,这项活动在浩瀚星河中播撒探索的种子,持续吸引并汇聚了全国怀揣天文梦想的莘莘学子。它不仅为有志于“天文技术与方法”研究的青年学子搭建了启迪思维、交流互鉴的重要平台,也成为研究所展示其前沿研究特色与雄厚学科实力的亮丽窗口。展望未来,南京天光所将继续深耕这一平台,致力于发掘和培育天文领域的优秀后备人才,助力我国天文事业蓬勃发展。